Portfolio Categories : Les Carnets de Patrick Blandin

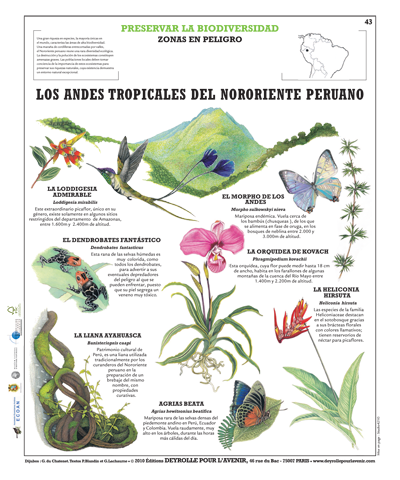

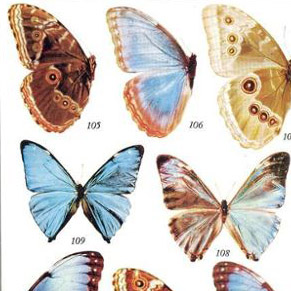

Petite histoire de la découverte des morphos dans le nord-est du Pérou

[dropcap]L[/dropcap]a connaissance des morphos du Pérou a commencé il y a près de 140 ans. A la fin du 19e siècle, et jusque vers la fin des années 1930, les découvertes furent le fait de collecteurs surtout européens, voyageant où même s’installant définitivement au Pérou. Certains ont travaillé pour des entomologistes privés, qui avaient organisé des firmes consacrées au commerce des insectes.

C’est dans les années 1870 et 1880 que parurent les premières descriptions d’espèces péruviennes : M. lympharis Butler, 1873 ; M. zephyritis Butler, 1873 ; M. alexandrovna Druce, 1874 ; M. didius Hopffer, 1874; M. papirius Hopffer, 1874 ; M.rhetenor var. cacica Staudinger, 1876 ; M. iphiclus var. amphitryon Staudinger, 1887 ; M. deidamia var. pyrrhus Staudinger, 1887. Tous ces taxons avaient été découverts dans des localités du sud et du centre du Pérou, les cinq derniers dans la vallée de Chanchamayo (département du Junín).

La vallée du río Huallaga, plus au nord, commença à être prospectée dans les années 1880, mais, jusqu’à la fin des années 1930, seule la moyenne vallée avait fait l’objet de collectes, dans les régions de Juanjuí et de Tarapoto (département San Martín). Lorsque les français Eugène Le Moult et Pierre Réal, de 1959 à 1961, préparaient l’ouvrage Les Morpho d’Amérique du Sud et Centrale, paru en deux parties, en 1962 et 1963, ils n’eurent connaissance que de spécimens collectés avant la Deuxième Guerre Mondiale. A partir des années 1960, ce fut la haute vallée, dans la région de Tingo María (département Huánuco), qui connut une longue phase de collecte intense, tandis que la moyenne vallée n’était plus prospectée, pour une part en raison du terrorisme, dont Tarapoto fut un centre. Depuis 2005, avec Gilbert Lachaume, j’y ai engagé un programme de recherche qui concerne aussi plusieurs vallées affluentes. Cependant, en raison du développement de cultures illicites, il est toujours déconseillé de circuler entre Tingo María et Juanjuí.

1. Les acteurs historiques

Les « savants-commerçants »

L’une des plus fameuses firmes entomologiques fut fondée par Otto Staudinger (1830-1900), titulaire d’un doctorat de l’université de Berlin (1854). Pour payer ses voyages entomologiques, il avait commencé un commerce d’insectes. Il s’installa en 1859 à Dresde et développa son entreprise ; à partir des années 1880, elle devint la firme Staudinger et Bang-Haas, du nom du gendre de Staudinger, Andreas Bang-Haas (1846-1925). Celui-ci poursuivit l’activité après le décès de son beau-père, et son fils, Otto Bang-Haas (1882-1948) prit le relais en 1913. L’entreprise s’arrêta en 1948. En Allemagne également, Hans Fruhstorfer (1866-1922), tenait un commerce d’insectes à Munich, et Friedrich Wilhem Niepelt (1862-1936) en faisait autant à Zirlau.

Otto Staudinger, Hans Fruhstorfer et Friedrich Niepelt n’étaient pas que des commerçants. Entomologistes, ils firent un véritable travail scientifique. C’est ainsi que Staudinger décrivit en 1890 le premier morpho du bassin du Huallaga, la variété helena de Morpho rhetenor, un splendide papillon devenu pour les collectionneurs l’emblème de la région. Fruhstorfer fut l’auteur de la première révision de l’ensemble du genre Morpho, publiée en 1912 et 1913 dans le volume 5 de l’ouvrage monumental Die Gross-Schmetterlinge der Erde, dirigé par Aldabert Seitz (1860-1938). Il y décrivit deux variétés du genre Morpho provenant du bassin du Huallaga. Niepelt fut l’auteur de quelques descriptions de Morpho, une seule concernant cette région.

En France, à Paris, Eugène Le Moult (1882-1967) créa en 1909 un « cabinet entomologique », qui devint le plus important commerce d’insectes au monde. Passionné depuis l’enfance par les papillons, il avait fait un premier séjour, entre 15 et 17 ans, en Guyane française, où son père était chef du service des travaux pénitentiaires. Il y retourna en 1903, puis en 1907. Eugène Le Moult anima jusqu’à la fin de sa vie son cabinet, et en fit une maison d’édition, qui réalisa en particulier la version française de Die Gross-Schmetterlinge der Erde. Fasciné, entre autres papillons, par les morphos, il publia en 1962, avec l’aide de l’entomologiste Pierre Réal (1922-2009), la première grande synthèse sur le genre Morpho, illustrée en 1963 par un volume de planches. On y trouve la description de quelques spécimens de la vallée du Huallaga.

Les chasseurs pionniers

Le collecteur allemand Gustav Garlepp (1862-1907), parcourut différentes régions du Pérou entre 1884 et 1887 pour le compte de la firme Staudinger & Bang-Haas. Il fut vraisemblablement le premier à prospecter dans la région de Juanjuí, où il captura les premiers mâles de M. rhetenor helena. Un autre chasseur allemand, Otto Michael (1859-1934), qui travailla pour la même firme, vint en 1891-1892 à Iquitos, puis y vécut de 1894 à 1921. Il effectua des collectes notamment dans la vallée du Huallaga, en particulier aux environs de Tarapoto et de Juanjuí. En 1924, un troisième allemand, Guillermo Klug (1875- ?), arriva au Pérou et s’installa à Iquitos. Collecteur de plantes, il chassa en outre les papillons et en envoya notamment au Cabinet entomologique d’Eugène Le Moult. Il a collecté dans les régions de Moyobamba et de Jepelacio (dans la vallée du río Mayo, un affluent du Huallaga), de Tarapoto et de Chazuta, et dans celle de Juanjuí.

Par l’intermédiaire des firmes, ou directement, les spécimens capturés par ces chasseurs parvinrent soit dans les collections des muséums, soit chez des collectionneurs privés, comme Lord Lionel Walter Rothschild en Angleterre, Robert Biedermann en Suisse, Aimée Fournier de Horrack, George Rousseau-Decelle et Robert Stoffel en France. Klug fut vraisemblablement le dernier à envoyer en Europe des spécimens de la moyenne vallée du Huallaga.

En 1924-1925, une expédition suédoise avait fait quelques collectes dans la région de Roque, une localité du bassin du río Sisa. Il s’agit d’un affluent de la rive gauche du Huallaga, qui y débouche en aval de Juanjui. C’est seulement en 1953 que Felix Bryk (1882-1957) publia l’inventaire des espèces récoltées, et décrivit deux variétés de morphos.

2. 1961-1998 : la haute vallée du Huallaga s’ouvre, la vallée du Huayabamba s’entrouvre

Du haut Huallaga (la région de Tingo María), rien n’était connu lorsque Eugène Le Moult entreprit d’écrire son ouvrage sur le genre Morpho. Il s’appuyait sur sa riche collection, mais aussi sur de nombreuses collections européennes, que son collaborateur, Pierre Réal, visita de 1959 à 1961. Ils avaient arrêté leur recherche documentaire en septembre 1961, sans avoir connaissance d’une publication parue en 1960, dans laquelle Pierre Viette, le responsable des collections de Lépidoptères du Muséum de Paris, validait des noms donnés, mais non publiés (noms dits « in litteris »), par Otto Michael à quelques spécimens de Juanjuí conservés dans la collection Fournier de Horrack. Peu après la parution de leur livre, imprimé en mai 1962, un collectionneur allemand, Edmund Weber, décrivait en septembre le taxon M. leonte fischeri d’après un mâle de Juanjuí et deux mâles de Tingo María. En février 1963, cet auteur décrivait à nouveau des morphos de Tingo María, malheureusement sans indiquer qui les avait capturés, et dans l’ignorance de l’oeuvre de Le Moult et Réal.

Au cours des années 1960, une française mariée à un américain travaillant à Lima, Gisèle Harris, a collecté dans la région de Tingo María. Elle m’envoya des morphos, en particulier une femelle de M. helena, capturée en décembre 1965. Ce fut sûrement l’une des premières, sinon la première, capturées dans cette région. J’ai décrit ce spécimen en 1968, comme forme individuelle, sous le nom Morpho helena f. ind. harrisia. Elle possédait aussi des spécimens fournis par un Péruvien originaire du Cajamarca, Mario Digno Rojas Villegas. Celui-ci s’était installé à Tingo María en 1963, et avait commencé un travail de collecte et de commercialisation de papillons de la région. Cette activité permit, pendant près de 30 ans, la diffusion de très nombreux spécimens dans beaucoup de collections, notamment par l’intermédiaire de revendeurs européens. De nouvelles variétés de morphos furent ainsi découvertes : M. amphitryon cinereus Duchêne, 1985 et M. amphitryon duponti Duchêne, 1989, décrits par Gérard Duchêne, un collectionneur de Lille, et M. cisseis gahua Blandin, 1988, décrite dans The Genus Morpho (part 1).

Au tout début des années 1970, un collectionneur français, Georges Jeannot, apprit par Jean-Luc Verley, un autre collectionneur qui parcourait la Colombie et le Pérou, l’existence d’un collecteur de papillons dans le département Amazonas, à Mendoza. Ce collecteur aurait eu pour nom « Rodriguez ». Georges Jeannot suggéra à Gilbert Lachaume de lui écrire, ce dernier commençant à s’intéresser aux insectes d’Amérique tropicale. La lettre, adressée au « Señor Rodriguez, cazador de mariposas, Mendoza, Peru », attendit un an à la poste de Mendoza, car « Rodriguez de Mendoza », c’est le nom de la province ! Mais un postier la remit effectivement à un chasseur, Benigno Calderón, qui répondit. Il avait été formé par un collectionneur autrichien, Franz König, qui a longtemps séjourné au Pérou et avait prospecté dans le département Amazonas. Une relation suivie s’établit avec Gilbert Lachaume. Benigno Calderón collectait principalement près de Mendoza, vers 1800 m d’altitude. Mendoza se trouve dans la vallée du río San António, qui devient en aval le río Huambo puis le río Huayabamba… là où avait chassé Gustav Garlepp, un siècle plus tôt. Une année, Benigno envoya deux mâles de M. sulkowskyi, un peu curieux. J’en fis état en 1993, dans The Genus Morpho (part 2), ainsi que d’une femelle, dont Franz König m’avait envoyé une photo. J’estimai alors ne pas pouvoir nommer ces trop peu nombreux spécimens, en dépit de caractères particuliers. Parfois, Benigno collectait plus bas, jusque vers 1200-1000 m d’altitude, dans le bassin du río Huambo. Il se rendait aussi à Juanjui, où il avait de la famille. C’est ainsi qu’il envoya à Gilbert Lachaume quelques M. rhetenor helena, mâles et femelles, datés des années 1990.

3. 1998- 2011 : une nouvelle dynamique

En 1998, Gilbert Lachaume et un ami, Bruno Allain, firent un voyage dans la région, pour rencontrer Benigno Calderón à Mendoza puis, de là, rejoindre Tarapoto. Avec Benigno, ils empruntèrent en voiture la « via marginal », à l’époque en cours d’aménagement. Le 27 avril 1998, le long de l’Abra Pardo Miguel, col permettant de passer de l’Amazonas à l’Alto Mayo, dans le San Martín, Bruno Allain captura un mâle de M. sulkowskyi assez particulier.

Gilbert Lachaume conseilla à Benigno Calderón de chasser plus en altitude dans sa vallée, ce qui permit d’obtenir de nouveaux spécimens du M. sulkowskyi signalé en 1993. Il l’incita aussi à aller vers l’Alto Mayo, grâce à la « via marginal ». Cette région était en effet pratiquement inconnue du point de vue entomologique, si ce n’est que le Dr. Gerardo Lamas, chef du département d’entomologie du Muséum de Lima, y était passé des années auparavant, et avait capturé le même M. sulkowskyi que Bruno Allain.

La via marginal traverse l’Alto Mayo, région montagneuse couverte de belles forêts protégées par une décision gouvernementale en date de 1987 (statut de « bosque de protección »). Dès 1979, la construction de cette voie favorisa l’immigration de populations pauvres, originaires en majorité du département de Cajamarca. Ces gens s’installaient dans l’Alto Mayo et commençaient à défricher, ce qui motiva la décision de créer une zone de protection. La transformation de la voie en une véritable route asphaltée, qui était en cours en 1998, accéléra encore ce phénomène. Des villages riverains furent créés (Jorge Chavez, El Affluente), et d’autres furent peu à peu établis plus à l’intérieur de la zone protégée, avec souvent des noms témoignant des attentes des migrants (Nuevo Edén, La Esperanza, El Triumfo, La Libertad, El Paraiso del alto Mayo, Nueva Jordania…). Benigno Calderón, évangéliste prosélyte, visita certains villages ; il y initia une activité de collecte de papillons, qui prit vite de l’ampleur. Rapidement, des spécimens apparurent dans les circuits commerciaux internationaux, grâce à des revendeurs bénéficiant de permis d’exportation. C’est ainsi que me sont parvenus des spécimens de cette région, et que j’ai décrit, notamment avec le Dr. Gerardo Lamas, des sous-espèces nouvelles (Blandin, 2006 ; Blandin & Lamas, 2007), dont les holotypes sont déposés au Muséum de Lima. Les informations réunies ont permis la publication d’une liste des morphos de l’Alto Mayo dans le plan de gestion officiel du bosque de protección, liste qui souligne la richesse et l’originalité de cette région (Blandin, 2008).

C’est parce que Gilbert Lachaume avait « découvert » la région de Mendoza et traversé l’Alto Mayo, que nous décidâmes tous les deux d’engager un programme de recherche sur la distribution des Lépidoptères dans les départements d’Amazonas et du San Martín. Nous avons démarré ce programme en 2005. Initialement soutenu financièrement par le Muséum National d’Histoire Naturelle, et mené en collaboration avec le Dr. Gerardo Lamas, il se poursuit actuellement, au nom du Muséum mais avec nos propres moyens, à raison d’un ou deux voyages par an. Au départ de notre projet, bien des questions se posaient sur la répartition des espèces et des sous-espèces, en particulier sur les modalités de la transition entre la faune du bassin amazonien occidental, assez bien connue dans la région d’Iquitos, surtout grâce à Michael et Klug, et celle de la haute vallée du Huallaga, connue grâce au commerce de Mario Rojas. Comparativement, les données sur les régions s’étendant de Tarapoto à Juanjuí se montraient très insuffisantes, en dépit des collectes historiques. Depuis 2007, avec l’autorisation de l’administration péruvienne compétente, nous avons développé une prospection systématique dans un ensemble de localités formant une couverture géographique inégalée du bassin moyen du Huallaga, tout spécialement de la région de Juanjuí à celle de Tarapoto. Bien des questions ont trouvé des réponses, mais les surprises n’ont pas manqué… Les recherches sur le terrain continuent, mais des publications sont d’ores et déjà en préparation.

La biodiversité et le développement durable

1. L’irruption et le succès d’un néologisme

[dropcap]D[/dropcap]epuis toujours, les humains ont cherché à appréhender la diversité des espèces vivant près d’eux. Au 18e siècle, la démarche scientifique de l’histoire naturelle a structuré l’inventaire, la nomenclature et la caractérisation des espèces. Les naturalistes Linné et Buffon, pour ne citer que les plus grands, étaient des spécialistes de la diversité du monde vivant ! Dès le 19e siècle, avec la géographie botanique, et plus encore au 20e siècle, avec le développement de l’écologie, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi la richesse en espèces différentes varie d’une région à une autre, pourquoi tel écosystème permet la coexistence d’un plus grand nombre d’espèces que tel autre. A partir des années 1950, la question de la « diversité spécifique » des écosystèmes a suscité quantité de recherches, jusqu’au début des années 1980. C’est ainsi qu’au laboratoire de Zoologie de l’ENS, où je préparais ma thèse sur le peuplement d’araignées de la savane de Lamto, nous étions plusieurs chercheurs travaillant sur la diversité spécifique, notamment d’un point de vue théorique, en particulier pour tenter d’interpréter les différences de diversité en termes de plus ou moins grande adaptabilité des écosystèmes, dans le cadre du concept de « stratégie adaptative », alors à la mode (Publications 28, 53, 61, 80, 85). On ne parlait pas encore de « biodiversité »…

C’est en 1985 que le terme « BioDiversity », contraction de « Biological Diversity », a été inventé, comme titre d’un Forum tenu à Washington en 1986. Il a été mondialement diffusé en 1988 avec la publication du livre issu de ce Forum, BioDiversity (Wilson & Peter, editors). A la suite du Sommet de Rio de Janeiro où fut signée la convention sur la diversité biologique, des scientifiques français ont commencé à publier des ouvrages sur le sujet.

Le premier ouvrage français, « La biodiversité, enjeu planétaire » (éditions Sang de la terre), paru début 1993, est dû à Michel Chauvet, du Bureau des Ressources Génétiques, et Louis Olivier, conservateur du Conservatoire Botanique national de Porquerolles. En 1994, Robert Barbault, Professeur à l’Université Paris VI, publie chez Odile Jacob « Des baleines, des bactéries et des hommes », et Christian Lévêque, Directeur de recherche à l’ORSTOM, écrit « Environnement et diversité du vivant » dans la collection Explora de la Cité des Sciences et de l’Industrie. La diversité biologique est au coeur de l’ouvrage « Biogéographie. Approche écologique et évolutive » de Jacques Blondel, Directeur de recherche au CNRS, paru chez Masson en 1995. Le regard critique que Jacques Blondel porte sur le mot « biodiversité » mérite toujours d’être médité. Au début du chapitre intitulé « La diversité biologique en péril », Jacques Blondel pose la question « Qu’est-ce que la biodiversité ? », et y répond ainsi :

Dans ce contexte d’une gravité sans précédent dans notre histoire, le terme de « biodiversité », introduit pas Wilson et Peter (1988) a envahi la littérature scientifique et s’est infiltré dans le jargon médiatique et administratif, notamment depuis la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement (Rio de Janeiro, juin 1992). Les citations, dans la littérature scientifique, d’expressions telles que « biodiversité » ou « diversité biologique » sont passées d’une dizaine de fois en 1984 à plus de 300 fois en 1992 (Haila et Kouki, 1994). La « biodiversité » est même considérée comme une ressource naturelle, source de nouvelles activités économiques (élevage, génie génétique, industrie pharmaceutique, génie de l’environnement). Des revues générales sur la biodiversité se multiplient (cf. par exemple Lubchenko et al., 1991 ; Solbrig, 1991 ; Groombridge, 1992 ; Solbrig et al., 1992 ; ICBP, 1992 ; Schulze et Mooney, 1993 ; Barbault, 1994), etc.

Mais la « biodiversité » n’est pas un concept, encore moins un paradigme ; c’est une coquille vide où chacun met ce qu’il veut, un « mot de passe » pour paraphraser ce qu’écrivait Lecourt (1993) à propos de l’environnement. Le mot est ambigu parce qu’il est à la fois purement descriptif et chargé de complexité (la diversité signifie la pluralité mais aussi les relations entre éléments constitutifs de cette pluralité). Définir la biogéographie évolutive comme l’étude spatio-temporelle des diversités biologiques, de leur origine, de leur évolution et de leur régulation dans des espaces hétérogènes et changeants, comme on l’a fait au début de ce livre, c’est « faire de la biodiversité » comme le font, depuis des décennies, tous les ouvrages qui traitent d’écologie et d’évolution. Il convient donc de faire une distinction entre le sens qu’on donne au mot, à savoir la nature des phénomènes biologiques qu’il prétend désigner, et son utilisation en tant qu’argument en faveur de l’urgence de mesures à prendre pour conserver cette biodiversité (Haila et Kouki, 1994). La popularité actuelle du terme comporte des dangers de confusion parce qu’il est utilisé dans des sens différents et ne se réfère à aucun phénomène nettement défini. Il ne s’agit pas seulement d’une question sémantique, car le mot peut légitimement s’appliquer à une vaste gamme de domaines touchant à l’écologie, l’économie, la biologie de la conservation, les sciences sociales, l’éthique de l’environnement, etc. Tout ce qui est « bio » et divers, les systèmes biologiques naturels, les cultures humaines, la « sociodiversité », les services attendus de l’environnement, les ressources génétiques, etc. relève de la biodiversité. Bien des tentatives ont été faites pour mettre un peu d’ordre dans cette multitude de choses et d’idées. Pour rester dans le domaine des systèmes naturels étudiés dans ce livre, on peut dire d’une manière très générale que la diversité biologique est la quantité et la structure de l’information contenue dans des systèmes vivants hiérarchiquement emboîtés.

Jacques Blondel, 1995. Biogéographie. Approche écologique et évolutive pp. 225-226)

Le terme de biodiversité s’est cependant imposé, dans le monde scientifique comme dans le monde politique. En témoigne le Millenium Ecosystem Assesment, travail d’évaluation de l’état des écosystèmes de la planète commandé par le Secrétaire Général de l’ONU, et publié en 2005 (www.maweb.org/documents/document.354.aspx.pdf ). Un autre événement marquant fut la Conférence internationale « Biodiversité : science et gouvernance », voulue par le Président Jacques Chirac, qui s’est tenue à Paris en janvier 2005. Ce fut l’occasion, pour les scientifiques, d’appeler à la création d’une structure internationale d’expertise sur la biodiversité et les « services écosystémiques ».

Des membres de l’Académie des Sciences, à l’occasion de l’année 2010, ont exprimé, chacun à sa manière, leurs points de vue sur la biodiversité (Biodiversité : points de vue d’académiciens).

Dans un livre que j’ai publié en 2009, j’ai analysé comment la « biodiversité » s’est substituée à la « nature » (Publication 211) et, dans un ouvrage collectif à paraître en hommage à la philosophe Catherine Larrère, qui a fortement contribué au développement de l’éthique environnementale en France, j’ai écrit un chapitre où j’explore la question de savoir si la biodiversité n’est pas en réalité un « substitut technocratique » de la nature.

2. Promouvoir la connaissance et la conservation de la biodiversité

En 1989, lors du travail de préparation de la Grande Galerie de l’Evolution (GGE), le concept de biodiversité fut pris en compte grâce à Jean Servan, membre du commissariat scientifique de la partie consacrée aux relations Homme-Nature et intitulée « L’homme, facteur d’évolution ». Dans une conférence au Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, en 1991, j’expliquai que la GGE était pensée « pour que le visiteur comprenne cette idée majeure : la biodiversité, produit de l’évolution, est déjà, et désormais sera totalement le produit de la co-évolution homme-nature » (Publication 112). Dans le petit livre collectif présentant les thèmes de la Galerie, nous avons souligné l’importance de la dimension éthique du problème du devenir de la biodiversité (Publication 136 ; télécharger un extrait de L’Évolution).

En 1989, à la demande des Editions Bordas, j’ai commencé à préparer un livre collectif sur la nature en Europe, qui est paru d’abord chez France Loisirs en août 1991, puis chez Bordas en 1992. L’accent était mis sur la diversité, avec un emploi encore timide du mot « biodiversité » (Publication 117, 117bis).

J’ai donné ma première conférence sur la biodiversité, à l’invitation de la Société des Amis du Muséum, le 10 mars 1990. Elle était intitulée « Écologie et gestion de la biodiversité : perspectives actuelles ». Inspirée notamment par le travail en cours sur les relations Homme-Nature pour la Grande Galerie de l’Évolution, elle se terminait en soulignant que ces relations devaient être abordées plus sous l’angle éthique qu’économique, que l’homme était culturellement divers, et que le droit à la différence et le respect des différences créait un lien entre droit de l’homme et droit de la nature.

Après le Sommet de Rio de Janeiro, en 1992, les scientifiques ont commencé à être sollicités pour expliquer la problématique de la biodiversité à des publics variés.

En mars 1994, par exemple, j’ai donné une conférence intitulée « Conservation de la biodiversité, écologie, éthique » aux Rencontres littéraires et artistiques de Sceaux. En janvier 1995, j’ai été invité aux Rencontres Natura 2000 de la Région Centre pour donner une conférence intitulée « La biodiversité : concept et enjeux ». C’était l’époque où la mise en oeuvre du programme européen Natura 2000, visant à la protection d’un ensemble d’habitats naturels et d’espèces en danger soulevait bien des interrogations et provoquait des polémiques dans le monde rural, au point que le gel de ce programme fut décidé par le gouvernement en 1995. La même année, le Ministère de l’environnement fêtait son 25e anniversaire et publiait à cette occasion un petit ouvrage auquel j’ai participé… pour parler de biodiversité et de disparition des espèces (Publication 135).

Dans la perspective de l’année 2000, je me suis engagé dans la préparation d’une exposition temporaire qui serait consacrée, au travers de la présentation de spécimens exceptionnels des collections du Muséum, à la sensibilisation et à la conservation de la diversité de la nature. En lien avec ce projet, j’ai dirigé l’ouvrage « Trésors de Nature » (octobre 1999), anthologie de textes sur la diversité de nos rapports à la nature associée à des photographies de spécimens aussi divers que possible ; dans un épilogue intitulés « Futurs », j’invitais à réfléchir à la conservation de la diversité (Publication 157 ; télécharger un extrait de Trésors de Nature).

Le Sommet de Johannesburg (2002), à l’occasion duquel la communauté internationale s’était engagée à réduire significativement la perte de biodiversité à l’horizon de l’an 2010 fut suivi par la multiplication des sollicitations.

J’ai par exemple été sollicité dans les milieux catholiques. En 2002, le texte d’une conférence « La biodiversité : questions scientifique, problème de société » a été publié dans la revue Réflexions chrétiennes (Publication 169). Au cours des années 2003-2004, J’ai travaillé avec l’antenne « Environnement et modes de vie » de Pax Christi France à l’ouvrage « Planète Vie, Planète Mort, l’heure des choix » (Marc Stenger dir., 2005), où j’ai rédigé le chapitre « La biodiversité, héritage pour le futur » (Publication 191). Récemment encore, j’ai évoqué « La foisonnante créativité de la vie » dans le cadre d’un dossier sur le thème « Création, créativité » publié par Nouvelles rive gauche, le mensuel chrétien des 5e et 6e arrondissements de Paris (Publication 242).

En 2004, j’ai été invité à l’Institut d’études et de recherches africaines de l’Université du Caire, par le Professeur Samir Ghabbour, pour des « lectures » sur la biodiversité (Publications 177, 178, 179). C’est dans un ouvrage conçu en hommage au Professeur Ghabbour que j’ai publié en 2004 un premier article abordant la problématique de la conservation de la biodiversité à la fois sous un angle évolutionniste et sous un angle éthique (Publication 180). A la demande de la revue professionnelle Forêt-entreprise, j’ai participé à un dossier sur la biodiversité (Publication 183). Je suis intervenu aussi bien dans une formation de religieux Franciscains qu’aux Entretiens du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, qui étaient consacrés au thème « Biodiversité : quels enjeux et quelles perspectives ? », ou encore dans une formation « Infrastructures et nature » organisées par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ave une présentation intitulée : « Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes ». J’ai également été invité à la Réunion pour la Fête de la Science ; entre autres activités, j’y ai donné une conférence à l’Université, intitulée « La biodiversité, de la systématique à l’écologie ».

Parallèlement, impliqué au nom du Muséum dans la préparation de la conférence mondiale « Biodiversité : Science et Gouvernance » (Paris, 24-28 janvier 2005), j’ai contribué avec Bernard Chevassus-au-Louis et Robert Barbault à l’ouvrage publié à cette occasion (télécharger la Publication 186). L’essentiel de notre texte a été repris dans l’ouvrage « Pour la biodiversité », manifeste publié par la Ligue Roc (Publication 192).

En 2006, j’ai présenté une conférence « Biodiversité et adaptabilité durable » à des publics d’enseignants, à Grenoble lors d’une journée organisée par le Muséum de Grenoble et le Rectorat, puis au Muséum de Paris pour une formation d’enseignants de l’Académie de Créteil. Depuis, je suis intervenu à différentes reprises dans des sessions de formation organisées par le Muséum.

A la suite d’une conférence-débat à l’INRA, dans le cycle « Sciences en questions », en octobre 2007, j’ai publié en 2009 un ouvrage analysant, en particulier sous l’angle historique, le passage de ce que l’on appelait la « protection de la nature » à ce que l’on désigne aujourd’hui par « gestion de la biodiversité », qui peut aller jusqu’à un véritable pilotage (Publication 211).

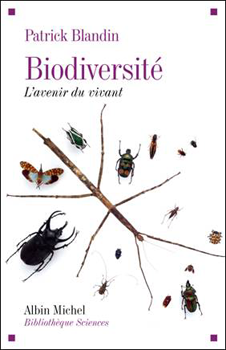

A la demande des éditions Albin Michel, je préparais parallèlement un ouvrage grand public sur la biodiversité, que j’ai vraiment commencé à écrire au Pérou, en novembre 2008, en vue d’une publication au début de l’année 2010, « Biodiversité, l’avenir du vivant » a été couronné par quatre prix, dont l’un des Grands Prix 2010 de l’Académie française (Prix littéraires). La parution de ce livre a entraîné de multiples interventions, à Paris et en régions, sous forme de conférences, tables-rondes, cafés de science…, ainsi que des articles de vulgarisation. Par exemple, dans le cadre d’un ouvrage publié par l’association « la Demeure historique », intitulé « Les Monuments Historiques Acteurs du développement durable », j’ai été interviewé sur la préservation de la biodiversité ; j’ai souligné le fait que ces propriétés, auxquelles sont souvent associés des jardins et des parcs, peuvent aussi contribuer à la conservation de la biodiversité (Télécharger l’article). En 2012, j’ai été invité au 6e Festival Philosophia, à Saint-Emilion, consacré à « La Nature ». J’y ai donné une conférence sur le thème « La biodiversité : une notion récente, un enjeu éthique majeur ».

3. Biodiversité et politique scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle

Le succès de l’idée de biodiversité, qui pouvait faire espérer une relance des « sciences naturelles traditionnelles », trop longtemps délaissées dans les universités, justifiait que les muséums s’approprient le « nouveau » concept. Nommé au Muséum en septembre 1988, je me suis retrouvé impliqué dès 1989 dans la thématique de la biodiversité. A la demande du Directeur du Muséum (Philippe Taquet), j’avais été chargé, avec notre collègue Jean-Claude Lefeuvre, d’une mission de réflexion en vue de constituer un comité consultatif d’experts en matière de protection de la nature. Dans ce contexte, à la suite de discussions à l’Assemblée des Professeurs, j’ai élaboré un document de travail sur les actions possibles de l’établissement vis-à-vis des problèmes d’environnement et de gestion de la biodiversité. Je proposais de structurer la recherche selon deux grands axes : 1) Le présent et l’histoire de la biodiversité ; 2) Fondements et pratiques de la gestion de la biodiversité. Enfin, des propositions précises étaient faites pour la création et le fonctionnement d’un « Comité consultatif du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la gestion du patrimoine naturel », destiné à répondre aux demandes d’expertise émanant de l’Etat et de divers partenaires.

Progressivement, la biodiversité s’est imposée dans la politique scientifique du Muséum et dans l’organisation de ses structures de recherche. Parallèlement, l’idée de créer une structure dédiée à l’expertise faisait son chemin.

Le 29 mars 1990, les directeurs des laboratoires d’Ecologie Générale (Patrick Blandin), d’Evolution des Systèmes Naturels et Modifiés (Jean-Claude Lefeuvre), d’Ethnobiologie-Biogéographie (Yves Monnier), d’Ethologie et de Conservation des Espèces Animales (Jean-Jacques Petter), et le directeur du Secrétariat de la Faune et de la Flore (Hervé Maurin) proposaient la création d’un Département intitulé « Ecologie, Relations Homme-Nature et Conservation de la Biodiversité », qui aurait eu en charge, entre autres missions, l’animation de la cellule chargée de la coordination de l’expertise ; un organigramme fut établi le 4 avril. Un document préparatoire, daté aussi du 29 mars, proposait pour titre « Ecologie, Ethnobiologie, Environnement » : l’introduction de la « biodiversité » dans le titre définitif montre que d’ultimes discussions nous conduisirent à utiliser ce néologisme prometteur. Le 5 avril, Jean-Claude Lefeuvre précisait dans une note à l’intention du Conseil Scientifique le projet de Cellule Nature-Environnement.

Lors d’un Conseil Scientifique consacré à l’éventuelle mise en place de départements, l’idée fut avancée de placer le laboratoire d’Ethnobiologie-Biogéographie dans un département « Sciences de l’Homme », ce qui provoqua une vive réaction de ce laboratoire, désireux de s’intégrer dans le Département « Ecologie, Relations Homme-Nature et Conservation de la Biodiversité ». L’affaire en resta là, la décision de créer des départements ne se concrétisant pas.

En 1991, chargé de mission pour les collections auprès du nouveau Directeur du Muséum (Jacques Fabriès), j’ai élaboré un document de politique générale sur la recherche en systématique et la valorisation des collections, soulignant le rôle du Muséum comme « analyste de la diversité » (télécharger le document 1991 P. Blandin Politique Collections Muséum ) :

« Alors que d’autres établissements ont plus spécialement mission d’étudier les composantes et les lois fondamentales de la matière, ou d’analyser ce qui fait l’unité profonde du monde vivant, le Muséum doit au contraire porter l’effort sur l’étude de la diversité des matériaux terrestres et des êtres vivants, y compris celle des humains et de leurs cultures. Analyste de la diversité, le Muséum doit aussi contribuer à en expliquer la genèse.

Ceci suppose une démarche de recherche qui s’initie dans les procédures d’inventaire pour se développer dans l’analyse des processus et des événements transformateurs, diversificateurs ou réducteurs des composantes de l’écosphère. »

Fin 1991, le Directeur du Muséum diffusait une déclaration de politique scientifique comprenant notamment une rubrique « Biodiversité et Systématique », et affirmant qu’il est de la responsabilité scientifique du Muséum de contribuer à une « véritable Écologie de la Biodiversité ».

Au début de 1992, j’ai contribué avec Jean-Claude Lefeuvre à l’institution d’un Comité Muséum-Environnement, chargé de fournir des avis sur la coordination des actions du MNHN « dans les domaines de l’environnement et de la biodiversité » et de valoriser la capacité d’expertise du MNHN dans ces domaines. La décision fut prise par arrêté du Directeur en date du 21 mai 1992. En même temps été créée une Délégation Permanente à l’Environnement, ayant une mission d’appui auprès du Directeur. Le même jour, le Directeur adressait à l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques une note sur la « Recherche en biodiversité au Muséum National d’Histoire Naturelle ». Il y écrivait :

« Analyste de la diversité, le Muséum doit aussi contribuer à en expliquer la genèse et pour ce faire, porter son effort sur l’étude de la diversité des matériaux terrestres et des êtres vivants, y compris celle des humains et de leurs cultures. »

Cette politique d’organisation interne a notamment facilité la mise en oeuvre des relations avec le Ministère chargé de l’environnement, chargé à partir de 1992 d’une co-tutelle du Muséum. Dans ce contexte, le Directeur du Muséum me nomma en septembre 1992 chargé de mission auprès de lui dans le domaine de l’environnement et de la conservation du patrimoine naturel.

Un document daté de septembre 1992 montre comment l’établissement définissait alors ses actions en matière d’environnement et sa recherche en biodiversité . En décembre 1992, un document de programmation de la recherche en environnement était établi à l’intention du Ministère de l’Environnement pour la période 1993-1996, qui mettait l’accent sur la biodiversité.

On le voit, le Directeur Jacques Fabriès, au cours des années 1991-1992, a joué un rôle majeur dans la structuration des activités du Muséum en matière d’environnement et de biodiversité. En revanche, pendant son mandat, la question de la création de départements resta en suspens.

En 1994-95, dans le cadre d’un nouveau statut du Muséum, et sous l’impulsion du nouveau Directeur, Henry de Lumley, un projet d’établissement fut élaboré pour les années 1995-1999. Pour situer l’orientation de la recherche, le document reprenait les orientations proposées dans mon document de 1991. En termes d’organisation, il prévoyait, non pas des départements, mais des instituts, pour fédérer ses compétences dans trois grands domaines, dont un « Institut d’Ecologie et Gestion de la Biodiversité » (IEGB). Reprenant notre proposition de 1990, l’IEGB fédérait le Laboratoire d’Ecologie Générale, le Laboratoire d’Evolution des Systèmes Naturels et Modifiés, le Laboratoire de Conservation des Espèces Animales (responsable des parcs zoologiques), le Laboratoire d’Ethnologie-Biogéographie et le Secrétariat de la Faune et de la Flore (bientôt rebaptisé Service du Patrimoine Naturel). La direction de l’IEGB fut confiée à Jean-Claude Lefeuvre, et je fus nommé directeur-adjoint chargé de la recherche.

En janvier 1999, un document de communication interne, consacré au travail du Muséum dans le champ de la conservation de la nature, présentait l’IEGB et ses missions, ainsi que l’action du Muséum dans le cadre de l’ Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Malheureusement, les instituts n’avaient pas d’existence statutaire. Le besoin de changer de statut et de rénover le Muséum se faisait de plus en plus ressentir.

La rénovation du Muséum avait été annoncée par le Premier Ministre Lionel Jospin le 5 novembre 1998, lors de l’allocution qu’il prononça à Fontainebleau à l’occasion du 50e anniversaire de la création de l’UICN. Des inspections générales des Finances et de l’Education nationale aboutirent en 1999 à un rapport d’ensemble sur la situation du Muséum. Un Comité scientifique d’orientation (CSO), présidé par le Professeur Guy Ourisson, Membre de l’Institut, élabora un rapport daté du 10 novembre 2000, où il écrivait :

« (…) une mission scientifique centrale, clairement identifiée, doit être assignée à l’établissement : l’inventaire raisonné de la biodiversité dans une perspective évolutionniste (…) ».

Plus loin, il recommandait :

« un investissement multiforme de l’établissement dans la question de la préservation de la biodiversité en relation avec la problématique du développement durable ».

Ailleurs, le CSO définissait ainsi la mission centrale du Muséum : « Découvrir, comprendre, révéler et aider à préserver la diversité naturelle et culturelle de la Terre ». Ce faisant, il ne faisait que redire ce que les textes de 1991, 1992 et le projet 1995-1999 avaient exprimé. Toutefois, la préservation de la diversité était davantage mise en relief et liée à la problématique du développement durable, laquelle venait sur le devant de la scène politique.

Un nouveau statut fut promulgué en 2001. En avril 2002, le Président du Muséum, Bernard Chevassus-au-Louis (qui avait été membre du CSO), présenta au Conseil d’Administration ses orientations pour les quatre années à venir (télécharger le document 2002 Orientations Président Muséum ). Il énonçait ainsi le projet global de recherche du Muséum :

« Inventorier, ordonner et comprendre la diversité biologique et écologique présente et passée, son origine, son rôle et sa dynamique, afin de contribuer à une gestion durable de cette diversité ».

Le Muséum élabora ensuite un contrat de développement 2003-2008, annoncé par le Directeur Général, Bertrand-Pierre Galey, en octobre 2003. Télécharger le document 2003 Annonce Contrat d’Etablissement Muséum

Le document officiel fut signé avec le gouvernement en juillet 2004. Dans le préambule, on peut lire :

« A l’heure où les enjeux de l’écologie et du développement durable fondés sur le respect de l’Homme et la préservation de la planète sont au coeur des préoccupations de la communauté internationale et de la politique du Gouvernement, les missions exercées par le Muséum au service de la connaissance et de la conservation de la biodiversité sont un élément majeur de la stratégie nationale de développement durable et de son rayonnement à l’étranger. »

L’implication du Muséum dans la politique nationale de développement durable s’imposait, ce qui devait le conduire à faire évoluer ses pratiques dans son fonctionnement. En 2003, le Directeur Général du Muséum nomma auprès de lui un conseiller pour le Développement Durable et l’Expertise, Vincent Graffin. Parallèlement, il m’avait chargé d’une mission scientifique portant sur la conservation de la nature, le développement durable et l’éthique environnementale. Dans le cadre de cette mission, j’ai participé en janvier 2007 à un séminaire « Développement Durable » organisé par la Direction Générale pour sensibiliser l’ensemble des responsables du Muséum, scientifiques aussi bien qu’administratifs, à la prise en compte de cette problématique dans l’ensemble des activités de l’établissement. J’y ai fait une présentation introductive, sur le thème « Le Muséum, la conservation de la nature et le développement durable ».

En 2009, le Directeur Général m’a confié une mission de réflexion et proposition sur le rôle du Muséum dans le champ de la conservation de la nature, à la suite de laquelle fut décidé la création d’une Direction du Développement Durable, de la Conservation de la Nature et de l’Expertise, aujourd’hui composante de la Direction de la Recherche, de l’Expertise et de l’Evaluation.

En application du statut de 2001, des départements de recherche avaient été créés, dont un département « Ecologie et Gestion de la Biodiversité (EGB)» et un département « Hommes-Natures-Sociétés (HNS) ». De ce fait, le département EGB n’avait pas la dimension interdisciplinaire de l’IEGB, qui associait les laboratoires d’écologie et le laboratoire d’ethnosciences. Mais des collaborations se sont tissées entre EGB et HNS, et en 2012 une nouvelle organisation se prépare : un même département devrait rassembler écologues, anthropologues et ethnologues pour étudier les interactions entre les systèmes naturels, les hommes et leurs sociétés. L’interdisciplinarité, si difficile à construire et à faire vivre, devrait connaître un nouvel élan… 22 ans après la proposition de créer un département « Ecologie, Relations Homme-Nature et Conservation de la Biodiversité ».

- Téléchargements

- 1989_Lettre_mission_Blandin

- 1989_P_Blandin_projet_biodiversite-MNHN

- 1990_Lettre_Labo_Ethnobiol_Dir_MNHN

- 1990_Projet_Cellule_Nat_Env_MNHN

- 1990_Proposition_Dept_Ecol_Ethno_Envir_MNHN

- 1991_MNHN_Politique_scientifique

- 1991_P_Blandin_Politique_collections_Museum

- 1992_MNHN_environnement

- 1995_Projet_MNHN_1995-1999

- 1999_MUSEUM_n_5

- 2002_Orientations_President_Museum

- 2007_P_Blandin_Museum_devel_durable

4. Le développement durable

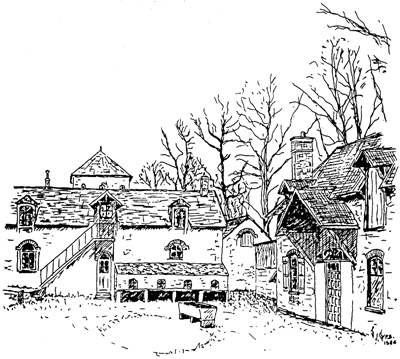

En 1968, s’était tenue à Paris la « Conférence de la Biosphère », organisée par l’UNESCO avec l’appui de l’UICN. Cette conférence jeta les bases du concept de développement durable, et le programme de l’UNESCO « Man And Biosphere » (MAB) en fut l’une des applications emblématique (télécharger le document La Conférence de la Biosphère, 25 ans après). Michel Batisse, membre de l’UNESCO, qui fut la cheville ouvrière de la conférence, incita la Commission Nationale Française pour l’UNESCO à organiser un enseignement « post-universitaire », destiné prioritairement à des étudiants de pays en développement, pour les former à la prise en compte des milieux naturels dans le développement. Ce Cours Post Universitaire (CPU), intitulé « Etude et aménagement des milieux naturels », fut créé en 1969. Il s’appuyait sur trois centres : Paris, avec l’Ecole Normale Supérieure et l’Institut National Agronomique, Toulouse, avec l’Université Paul Sabatier de Toulouse, et Montpellier, avec l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc, l’Institut de Botanique et le Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques (CNRS). A l’Ecole Normale Supérieure, le Professeur Maxime Lamotte, l’un des fondateurs de ce cours, me demanda de le remplacer à partir de 1974, mission que j’ai poursuivie jusqu’en 2008, après avoir œuvré en 2004 pour que cet enseignement devienne une des composantes du Master du Muséum.

Au début des années 1990, le Directeur Général de l’UNESCO, Federico Mayor, avait lancé le projet de création de Chaires UNESCO. En 1993, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO me délégua à un séminaire sur les Chaires UNESCO du Développement Durable, organisé en 1993 à Curitiba (Brésil), pour y expliquer la vision de la Commission sur les futures Chaires UNESCO. J’y ai présenté le développement durable comme un processus assurant une coévolution entre biodiversité et diversité culturelle.

En 1994, la première Chaire UNESCO centrée en France fut créée par convention entre la Commission Française et l’UNESCO, lors d’une cérémonie dans le bureau de Federico Mayor, sous le nom « Développement et Aménagement Intégré des Territoires » (DAIT). Sa direction fut confiée au Professeur Jean-Pierre Prod’homme, titulaire de la Chaire de sociologie rurale à l’Institut National Agronomique.

Ainsi impliqué dans un enseignement interdisciplinaire centré sur le développement, et en même temps dans la problématique de la conservation de la nature, j’ai progressivement travaillé sur les relations entre conservation et développement durable.

Invité à participer à une journée d’étude sur les enjeux du développement durable à Poitiers en 2004, j’ai présenté la notion d’adaptabilité durable et la nécessité d’une éthique évolutionniste (Publication 190). En 2004 également, j’ai été sollicité par l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU, CNRS) pour mener une réflexion sur le problème de la durabilité de l’anthroposystème, pour un colloque de prospective « Sociétés en environnements (Publication 184). La même année, j’ai été invité par l’Association des Muséums et Centres de Culture Scientifique et Technique pour donner à sa réunion annuelle une conférence sur le thème « Développement durable, sciences et patrimoine » (Publication 185).

En novembre 2007, j’ai été invité à Montréal (Insectarium, Jardin Botanique et Biodôme), notamment pour donner une conférence sur les muséums et le développement durable. En 2008, à l’occasion du Symposium International Buffon organisé par le Muséum de Paris, le Natural History Museum de Londres, les Royal Botanic Gardens de Kew et le National Museum of Natural History de Washington, j’ai donné l’une des conférences introductives, consacrée aux relations entre les institutions d’histoire naturelle et le développement durable, considérées non seulement sous l’angle historique, mais aussi en termes prospectifs (Publication 206). Dans le cadre des relations du Muséum National d’Histoire Naturelle avec les institutions muséales québécoises, j’ai publié sur ce même thème avec Vincent Graffin (Délégué du Directeur Général du Muséum au Développement Durable et à l’Expertise) dans la revue canadienne Musées (Publication 208).

En tant que l’un des responsables de la Chaire UNESCO « Développement et Aménagement Intégré des Territoires », j’ai contribué, de 2005 à 2009, à l’animation du pôle « développement durable » des Chaires UNESCO centrées en France, organisé par la Commission Nationale Française pour l’UNESCO. J’ai ainsi coordonné la réalisation d’un document sur la formation d’acteurs du développement durable, publié par la Commission (Publication 212, 212 bis). Ce fut l’occasion d’élaborer collectivement une vision du développement durable :

« Le développement est un ensemble de processus par lesquels une société humaine particulière cherche à créer les conditions les plus favorables au mieux-être matériel, intellectuel, spirituel de chacun de ses membres. Un tel développement est dit « durable » lorsque les conditions environnementales, économiques, sociales et culturelles créées par cette société à un moment donné, en fonction de ses valeurs, ne réduisent pas les moyens dont disposeront les générations qui suivent pour créer à leur tour les conditions de leur mieux-être, en fonction de leurs propres valeurs. Les sociétés humaines étant diverses, leurs projets le sont nécessairement. Mais il ne peut y avoir de développement durable que si les projets locaux sont élaborés dans un souci de solidarité planétaire, car la planète et l’humanité qui l’habite forment un unique système écologique, traçant au fil du temps une seule histoire. »

(…)

« Le développement, telle est notre conviction, ne peut donc être durable que si les capacités d’adaptation sont maintenues, voire amplifiées. L’humanité doit donc avoir pour objectif la durabilité du potentiel d’adaptation et d’évolution du vivant, aux échelles locales comme à l’échelle globale de l’écosphère. En d’autres termes, le développement n’a d’avenir que s’il assure l’adaptabilité durable de la Biosphère, en favorisant sa diversité à toutes les échelles. »

A la suite de la parution de ce document, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO m’a délégué, ainsi qu’Arnaud Martin, responsable pour Montpellier de la Chaire DAIT, à la Conférence Mondiale sur l’Education au Développement Durable (UNESCO, Bonn, 31 mars – 2 avril 2009) pour présenter le document. J’ai ensuite été invité par l’UNESCO à la Conférence Mondiale sur l’Enseignement Supérieur (Paris, 5-8 juillet 2009), pour intervenir dans l’atelier « Développement durable et l’enseignement supérieur : Bâtir les fondations de demain ».

En 2011, j’ai été invité à participer au comité de rédaction d’une nouvelle revue, intitulée « Vraiment Durable », créée par Bettina Laville et le Comité 21. Dans le premier numéro, paru début 2012, j’ai développé ma conception des relations entre biodiversité et adaptabilité durable, en en soulignant la dimension éthique (Publication 238).

Par ailleurs, Donato Bergandi, Maître de Conférences du Muséum en Philosophie de l’Ecologie, m’a associé à la conception d’un article historique et critique sur la genèse et la signification du concept de développement durable, actuellement sous presse dans la Revue d’Histoire des Sciences (Publication 241).

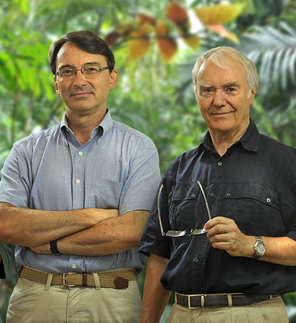

Création à l’UNESCO, en 1994, de la Chaire UNESCO du Développement Durable « Développement et Aménagement Intégré des Territoires ». On reconnaît notamment au centre Michèle Delaygue, conseillère à la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, à sa gauche le Directeur Général de l’UNESCO Federico Mayor, à sa droite Jean Sirinelli, Président de la Commission Française. Troisième à partir de la gauche du groupe, Jean-Pierre Prod’homme (Institut National Agronomique Paris-Grignon), responsable de la Chaire, et à sa droite Jean-Pierre Vincent, de l’Université Paul Sabatier (Toulouse). Deuxième à partir de la droite du groupe, Patrick Blandin (Muséum), quatrième, en arrière, Jacques Lecomte, Président du Comité MAB-France, cinquième Louis Thaler (Université de Montpellier II).

5. L’Initiative pour une Ethique de la Biosphère (UICN)

D’une idée écrite sur un coin de table à un projet international

En 2004, dans le cadre du Comité Français de l’UICN, François Moutou avait lancé une réflexion sur les aspects éthiques de la conservation de la nature. Lors d’une deuxième réunion, au Club Alpin Français (l’un des fondateurs de l’UICN, en 1948)… nous n’étions que deux ! Au cours de notre discussion, il nous vint l’idée de proposer un projet de résolution pour l’assemblée générale de l’UICN, résolution qui demanderait l’élaboration d’un « code éthique pour la conservation de la biodiversité ». Nous rédigeâmes un premier brouillon. Soutenu par le Comité Français, le projet de résolution, retravaillé, fut adopté à l’assemblée générale de Bangkok (télécharger la résolution). Le travail fut confié à l’Ethics Specialists Group de la Commission du Droit de l’Environnement de l’UICN. Pour l’essentiel, il a été pris en charge par une ONG de Chicago, le « Center for Humans and Nature » Le Muséum National d’Histoire Naturelle y a également contribué significativement. Un réseau international a été constitué. En 2008, je suis devenu l’un des quatre « Co-Chairs » du groupe de travail (avec Kathryn Kintzele, USA, Karla Matos, Brésil, et Razeena Omar, Afrique du Sud), qui s’est réuni à plusieurs reprises à Windblown Hill (Libertyville, Illinois, dans la propriété du fondateur du Center for Humans and Nature, Strachan Donnelley). Le travail a été nourri par des rencontres avec des acteurs de terrain. La première eut lieu à Windblown Hill, avec les membres de la « Chicago Wilderness ».

La seconde réunion, à laquelle je n’ai pu participer, fut organisée en Afrique du Sud par Razeena Omar, en relation avec les Parcs Nationaux sud-africains. La troisième, à laquelle j’ai participé avec Kathryn Kintzele, fut organisée par Karla Matos dans le cadre du Forum Social Mondial, à Belém (Brésil), l’objectif étant de mieux connaître l’expérience brésilienne en matière d’agendas 21. Enfin, des collègues chinois, impliqués dans la conservation de la nature dans la province du Yunnan sont venus partagés leur expérience avec le groupe de travail à Windblown Hill. www.humansandnature.org

Le projet a rapidement évolué, devenant la « Biosphere Ethics Initiative » (BEI), ou l’ « Initiative pour une Ethique de la Biosphère » (IEB), un processus dynamique, plus utile qu’un « code » figé, ayant pour objectif le développement d’une réflexion éthique au sein de tous les réseaux de l’UICN, à partir de valeurs privilégiées par le groupe de travail, de principes fondamentaux et de questionnements. L’accent est mis sur l’importance des collectivités et communautés locales, sur le débat et l’élaboration de projets fondés sur des valeurs partagées.

L’officialisation du projet

Le texte de la BEI a été finalisé en février 2010 à Paris, lors d’un atelier organisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères, du Comité Français de l’UICN et du Center for Humans and Nature. A la fin de l’atelier, le 18 février 2010, le texte a été présenté au Président et à la Directrice Générale de l’UICN. Le Conseil de l’UICN l’a adopté lors de sa session de juin 2010, avec des recommandations pour son développement.

A l’invitation de l’UICN, du 18 au 20 novembre 2010, Kathryn Kintzele, Karla Matos, George Rabb (membre d’honneur de l’UICN, ancien président de la Commission de sauvegarde des espèces) et Patrick Blandin ont participé à la session du Conseil au siège de l’Union (Gland, Suisse). Ils ont animé une séance de présentation de la BEI. Avec l’appui de Brendan Mackey, Conseiller pour l’Océanie, impliqué dès l’origine dans l’élaboration de l’Initiative, le Conseil a adopté une nouvelle décision pour soutenir le développement de la BEI.

Premiers développements

The Ethics of Indiana Dunes Region (septembre 2010)

Du 14 au 18 septembre 2010, Kathryn Kintzele et Karla Matos ont organisé le premier « Relato »* de mise en oeuvre de l’Initiative à l’échelle d’une petite région, sous le titre : « The Biosphere Ethics Initiative : toward a local ethic of the Indiana Dunes region ». Le Relato s’est déroulé d’abord à Windblown Hill, puis à Creekwood Inn Conservatory (Michigan City, Indiana), avec une tournée sur le terrain. De nombreuses personnes, représentant les organismes et ONG impliqués dans la conservation des dunes de la rive sud du lac Michigan ont échangés entre eux et avec des membres del a BEI, sur leurs visions, leurs valeurs, leurs démarches. A partir de là, les acteurs locaux ont élaboré « The Ethic of Indiana Dunes Region, a Call for Ethical Action ». Télécharger le PDF Ethic-of-the-Indiana-Dunes-Region_30Aug11.pdf

* Relato : nous avons décidé d’utiliser ce mot brésilien pour désigner des ateliers d’échanges et de partages de points de vue sur les démarches de conservation de la nature, en particulier à l’échelle locale.

Un autre Relato a été organisé en Jordanie, au printemps 2011, par Mayyada Abu Jaber, membre du groupe de travail de la BEI. Un compte-rendu est disponible sur www.humansandnature.org/iucn/jordan-relato-environmental

Fin 2011, un Relato a été organisé à Rio de Janeiro par Karla Matos Monteiro avec le Center for Humans and Nature, sous le titre « Toward a Local Ethic of Rio de Janeiro » www.humansandnature.org

10ème Conférence des Parties de la Convention pour la Diversité Biologique (octobre 2010)

Un « side event » a été organisé par Kathryn Kintzele à la 10ème Conférence des Parties de la Convention pour la Diversité Biologique à Nagoya (Japon), le 21 octobre 2010. Vincent Graffin, Vice-Président du Comité Français de l’UICN, Délégué du Directeur Général du Muséum National d’Histoire Naturelle pour la Conservation de la Nature et l’Expertise, y a présenté les orientations que le Muséum pourrait prendre pour mettre en oeuvre la BEI.

Lire l’article sur le site iucn.org

Conférences au Brésil (décembre 2010)

A l’invitation d’Antonio Herman Benjamin (Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Brasil, et membre de la Commission on Environnemental Law de l’UICN) et de l’Ambassade de France, j’ai participé les 6 et 7 décembre 2010 au 1° Colóquio Ambiental França-Brazil de Juízes, consacré à la protection de la biodiversité. Ce colloque, accueilli dans les locaux du Sénat, à Brasilia, était organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature du Brésil et par l’Association des Magistrats Brésiliens, avec le soutien de l’Instituto o Direito por um Planeta Verde, de l’Ambassade de France, de l’Association des Juges Fédéraux du Brésil, de la Commission on Environmental Law de l’UICN et du Comité Français de l’UICN. J’ai donné la conférence introductive, pour présenter les enjeux de la conservation de la biodiversité et les orientations de la BEI. Christophe Lefebvre, Conseiller de l’UICN pour l’Europe de l’Ouest et chargé des affaires internationales de l’Agence des Aires Marines Protégées (France), a présenté la réglementation française en matière de protection des espaces littoraux. Laurent Jacques, de la Cour de Cassation, Bethânia Gaschet, du Conseil d’Etat, et Sabine Saint-Germain, magistrate en fonction au Ministère de l’Ecologie, ont confronté avec des magistrats brésiliens les cadres réglementaires et les pratiques juridiques relatifs à l’environnement et à la biodiversité dans les deux pays.

Le 9 décembre 2010, un colloque analogue était organisé à Rio de Janeiro, sous la houlette de l’Escola de Magistratura Regional Federal de 2° Região.

Le 10 décembre 2010, à l’initiative de Karla Matos, et à l’invitation du Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico de Rio de Janeiro, j’ai donné une conférence intitulée « Muséums et conservation de la biodiversité : la dimension éthique ». Les discussions ont permis d’initier une réflexion sur la façon dont les institutions muséales pourraient s’engager dans des démarches inspirées par la BEI, en particulier dans leurs activités de recherche et de diffusion des connaissances.

La nouvelle Stratégie Nationale française pour la Biodiversité (SNB)

Au titre du Comité Français de l’UICN, j’ai participé au Comité de révision de la SNB, précisément au groupe de travail « Vision », qui a élaboré le préambule de la nouvelle stratégie, intitulé « Une vision pour agir ». La rédaction de ce texte, adopté par le Comité le 15 décembre 2010, s’est inspirée de l’Initiative pour une Ethique de la Biosphère.

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020

L’Association Païolive : éthique et action

Fondée en 2004, l’Association Païolive a pour objectif la protection du bois de Païolive, dans l’Ardèche méridionale. A sa fondation, elle avait rédigée un manifeste à forte dimension éthique. Ayant pris connaissance de l’Initiative pour une Ethique de la Biosphère, elle a engagé l’élaboration d’un nouveau manifeste, qui a été adopté en assemblée générale le 28 janvier 2012.

6. La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020

Le 19 mai 2011, à la Cité internationale universitaire, la nouvelle « SNB » a été officiellement lancée, en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre chargée de l’Ecologie. A cette occasion des entreprises se sont formellement engagées à s’impliquer dans la Stratégie. Celle-ci a été préparée par un Comité de révision, présidé par Jean-Claude Ameisen. Un intense travail collaboratif a mobilisé pendant plusieurs mois de nombreux représentants d’associations, d’entreprises, de syndicats, de collectivités territoriales, d’organismes publics et de l’administration.

Au titre du Comité Français de l’UICN, j’ai participé au Comité de révision, précisément dans le groupe de travail chargé d’élaborer la « vision » de la SNB. Cela m’a permis de partager les idées de l’Initiative pour une Ethique de la Biosphère, dont l’essentiel a été intégré dans la rédaction du texte définitif.

La SNB 2011-2020 reprend à son compte les engagements de Nagoya, pris lors de la 10e Conférences des Parties pour la Diversité Biologique. Sa mise en oeuvre est maintenant effective, avec en particulier un appel à l’engagement des acteurs de la société.

La SNB précédente, lancée en 2004, avait fait l’objet, en 2010, d’une évaluation globale. Elle avait été conçue davantage de façon sectorielle, notamment avec des déclinaisons, sous forme de plans d’action, par ministères.

La SNB 2011-2020 se veut beaucoup plus participative, d’où un appel aux acteurs, collectivités, entreprises, associations, etc. Il est intéressant de constater qu’un syndicat comme la CFDT a consacré un dossier à la biodiversité et à la SNB dans sa revue, montrant en quoi les personnels, au sein des entreprises, ont un rôle à jouer dans la prise en compte des questions relatives à la biodiversité (La CFDT se préoccupe de la biodiversité).

7. Bibliographie Biodiversité et développement durable

PRINCIPAUX OUVRAGES

- 211. BLANDIN, P., 2009. – De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Editions Quæ, Versailles : 122 p

- 218. BLANDIN, P., 2010. Biodiversité. L’avenir du vivant. Collection Albin Michel Sciences. Albin Michel, Paris

AUTRES PUBLICATIONS

Écologie théorique : diversité spécifique et écologie évolutive :

- 28. BLANDIN, P., BARBAULT, R. & LECORDIER, C., 1977 [1976].- Réflexions sur la notion d’écosystème : le concept de stratégie cénotique. Bull. Ecol., 7 (1) : 391-410.

- 53. BLANDIN, P., 1980.- Evolution des écosystèmes et stratégies cénotiques. In : Recherches d’écologie théorique. Les stratégies adaptatives, BARBAULT, R., BLANDIN, P., et MEYER, J.A. (éds.). Maloine, Paris : 221-235.

- 61. BLANDIN, P., 1980.- Stratégies adaptatives et organisation spatiale des écosystèmes. In : La morphogenèse, de la biologie aux mathématiques, BOULIGAND, Y. (éd.). Maloine, Paris : 169-172.

- 80. LAMOTTE, M. & BLANDIN, P., 1985.- La transformation des écosystèmes, cadre et moteur de l’évolution des espèces. In : La Vita e la sua Storia, BULLINI, L., FERRAGUTI, M., MONDELLA, F., et OLIVEIRO, A. (éds.). Scientia, Milan : 161-190.

- 85. BLANDIN, P., 1986.- L’étude de la structure spatio-temporelle des communautés d’Araignées, une contribution à l’écologie évolutive. Actas X Congr. Int. Arachnol., Jaca/Espagne, 1986, I : 143-167.

Biodiversité : le concept, les enjeux :

- 128. BLANDIN, P. & LUCE, J.-M., 1994.- La surveillance des systèmes écologiques et de la biodiversité, problèmes conceptuels et méthodologiques. Bull.Soc. ent. Fr., 99(n°spécial): 39-54.

- 134. BLANDIN, P., 1996.- La Biodiversité. Universalia 1996. Encyclopaedia Universalis, Paris: 147-154.

- 136. BLANDIN, P. (dir.), 1996.- L’évolution. Bordas, MNHN, Paris: 96 p.

- 135. BLANDIN, P., 1996.- La disparition des espèces, la biodiversité. In: GIORDAN, A., (éd.): 12 questions sur l’environnement. Ministère de l’Environnement et Z’Editions, Nice: 23-27.

- 169. BLANDIN, P., 2002.- La biodiversité : questions scientifiques, problème de société. Réflexions chrétiennes, 2002, fasc.1 : 20- 37.

- 180. BLANDIN, P., 2004.- Biodiversity, between Science and Ethics. In : SHAKIR HANNA, S.H. & MIKHAÏL, W.Z.A., (eds.) : Soil zoology for sustainable development in the 21st century. Cairo, Egypt: 3-35.

- 183. BLANDIN, P., 2004.- Pourquoi se préoccuper de la diversité biologique ? Forêt – entreprise, n° 155 – Février 2004 : 23-25.

- 186. CHEVASSUS-AU-LOUIS, B., BARBAULT, R. & BLANDIN, P., 2004.- Que décider ? Comment ? Vers une stratégie nationale de recherche sur la biodiversité pour un développement durable. In : BARBAULT, R. & CHEVASSUS-AU-LOUIS, B. (dir.), TEYSSEDRE, A., (coord.) : Biodiversité et changements globaux. Enjeux de société et défis pour la recherche. Association pour la diffusion de la pensée française. Ministère des Affaires étrangères, Paris : 192-223. (Ouvrage également publié en anglais).

- 191. BLANDIN, P. 2005.- La biodiversité, héritage pour le futur. In : STENGER, M., (dir.), Planète vie, planète mort, l’heure des choix. Les éditions du Cerf, Paris : 47-55.

- 192. CHEVASSUS-AU-LOUIS, B., BARBAULT, R. & BLANDIN, P., 2005.- Biodiversité, changements globaux et développement durable : de nouveaux concepts pour de nouvelles approches. In : Ligue ROC éd., Pour la biodiversité. Manifeste pour une politique rénovée du patrimoine naturel. A.Venir éditions, Paris : 60-88.

- 202. BLANDIN, P., 2008. Biodiversité, un concept aux mille visages. Quatre-Temps, 32 (1) : 14-15.

- 205. BLANDIN, P., 2008. Les risques liés à l’érosion de la biodiversité. L’Archicube, 4 :92-98.

- 211. BLANDIN, P., 2009a.- De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité. Editions Quæ, Versailles : 122 p.

- 214. BLANDIN, P., 2009d.- « Commentaires et propositions sur le plan d’action Agriculture », In : Propositions d’évolution du plan d’action Agriculture (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) , CGAAER, rapport n°1819 : 17-31.

- 218. BLANDIN, P., 2010.- Biodiversité. L’avenir du vivant. Collection Albin Michel Sciences. Albin Michel, Paris : 263 p.

- 222. BLANDIN, P., 2010. Homo ethicus. Terre Sauvage, 261 : 65-67.

- 224 BLANDIN, P., 2010. Biodiversité : entre science et éthique. Biofutur, 312 : 61-63.

- 226. BLANDIN, P. & SCHER, O., 2011. Finie l’idéologie de l’équilibre naturel. Espaces naturels 33 : 36-37. www.espaces-naturels.fr

- 227. BLANDIN, P., 2011. Ecology and Biodiversity at the Beginning of the 21st Century : towards a new paradigm ? In: SCHWARZ, A. & JAX, K. (Eds.), Ecology revisited: reflecting on concepts, advancing science. 1st Edition. New York, Springer Publishing Company: chap. 3.3.205-214. www.springerlink.com

- 229. BLANDIN, P., 2011. La planète est confrontée à son premier bouleversement. HDS.mag (Hauts-de-Seine magazine), 16 : 28-29 (propos recueillis par Reine Paris). www.hauts-de-seine.net

- 230. BLANDIN, P., 2011. Les nouveaux enjeux de la biodiversité. In : Les Actes des Etats Généraux de la Chasse « Entre Nature et Futur, Paris, 15 et 16 février 2011. Fédération Nationale des Chasseurs, Paris : 9-11.

- 231. BLANDIN, P., 2011. Pourquoi préserver la biodiversité ? In : Les Monuments historiques, Acteurs du développement durable – 2011. La Demeure Historique 38.

- 235. BLANDIN, P., 2011. Propos recueillis par Guillaume Cottarel. Z’infos Marines, n°2 : 10-13

- 239. BLANDIN, P., 2012. La biodiversité, un enjeu éthique majeur. La Revue de la CFDT, n°106 : 4-12.

- 243. BLANDIN, P., 2012. Biodiversité, une urgence éthique (tribune libre). Sud Ouest, mercredi 2 mai 2012 : 4.

- 244. BLANDIN, P., 2012. How to value Biodiversity and Ecosystem Services: A Long-Standing Argument. In: KING, D. & MERMET, L. (eds.): 2011 World Forum on Enterprise & the Environnement, A Summary of Proceedings: 28-30 June 2011. Oxford, Smith School of Enterprise and the Environnement: 10-11.

- 247. BLANDIN, P., 2012. Protecteurs de la nature, ou responsables de l’évolution? Foi et vie, revue de culture protestante, n°4, décembre 2012: 75-90.

- 248. BLANDIN, P., 2013. Towards EcoEvoEthics. In: BERGANDI, D. (ed.): The Structural Links between Ecology, Evolution and Ethics: The Virtuous Epistemic Circle. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 296, Springer Science+Business Media, Dordrecht: 83-100.

- 249. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, substitut technocratique de la nature? In : BURGAT, F. & NUROCK, V. (éds.) : Le multinaturalisme. Mélanges à Catherine Larrère. Editions Wildproject, Marseille : 54-66.

- 250. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, entre science, éthique et politique. In : La biodiversité. DocSciences, n°16-NOV. 2013 : 2-9.

254. MAUZ, I. & BLANDIN, P., 2014. Savoir environnemental, expertise et décision. In: ZARKA, Y.C. (dir.), Pour un monde habitable. La Terre-Sol. Le monde émergent II. Armand Colin, Paris : 39-58. - 255. BLANDIN, P., 2014. La diversité du vivant avant (et après) la biodiversité: repères historiques et épistémologiques. In : CASSETA, E. & DELORD, J. (dir.) : La biodiversité. Enjeux philosophiques, éthiques et scientifiques. Editions Matériologiques, Paris : 31-68 (e-book).

Développement durable

- 184. BLANDIN, P., 2004g.- Vers une évolution durable de l’anthroposystème. Colloque de prospective « Sociétés et environnements », 5-6 février 2004. INSU/CNRS, Paris : 115-124.

- 185. BLANDIN, P., 2004h.- Développement durable, sciences et patrimoine. Bulletin de l’AMCSTI, 17 : 11-14.

- 190. BLANDIN, P., 2005b.- Développement durable ou adaptabilité durable ? De la nécessité d’une éthique évolutionniste. In : MATAGNE, P. (dir.), Les enjeux du développement durable. L’Harmattan, Paris : 27-45.

206. BLANDIN, P., 2008e.- Les institutions d’histoire naturelle et le développement durable. In : ANONYME, Actes du Symposium International Buffon. Les Muséums et autres institutions naturalistes au XXIe siècle : quel rôle pour un avenir partagé ? Paris, 18-19 octobre 2007. En ligne sur www.mnhn.fr: 18-23 - 208. BLANDIN, P. & GRAFFIN, V., 2008.- The National Museum of Natural History and sustainability : from yesterday to tomorrow. Musées, 27: 102-105.

212. BLANDIN, P., (coord.), 2009b.- Former des acteurs du développement durable. Les défis relevés par le Pôle Développement durable des Chaires UNESCO en France. Commission Nationale Française pour l’UNESCO : 39 p. + annexe, publié en même temps en anglais. - 212 bis. BLANDIN, P. (coord.), 2011. Former des acteurs du développement durable. Les défis relevés par le pôle « Développement durable » des Chaires UNESCO en France (version révisée et augmentée). Commission nationale française pour l’UNESCO, Paris : 72 p. www.unesco.fr

- 238. BLANDIN, P., 2012. L’adaptabilité durable, une nouvelle éthique. Vraiment durable, 1 : 13-32.

- 241. BERGANDI, D. & BLANDIN, P., 2012. De la protection de la nature au développement durable: genèse d’un oxymore éthique et politique. Revue d’Histoire des Sciences, 65-1: 103-142.

- 244. BLANDIN, P., 2012. How to value Biodiversity and Ecosystem Services: A Long-Standing Argument. In: KING, D. & MERMET, L. (eds.): 2011 World Forum on Enterprise & the Environnement, A Summary of Proceedings: 28-30 June 2011. Oxford, Smith School of Enterprise and the Environnement: 10-11.

- 247. BLANDIN, P., 2012. Protecteurs de la nature, ou responsables de l’évolution? Foi et vie, revue de culture protestante, n°4, décembre 2012: 75-90.

248. BLANDIN, P., 2013. Towards EcoEvoEthics. In: BERGANDI, D. (ed.): The Structural Links between Ecology, Evolution and Ethics: The Virtuous Epistemic Circle. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 296, Springer Science+Business Media, Dordrecht: 83-100. - 249. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, substitut technocratique de la nature? In : BURGAT, F. & NUROCK, V. (éds.) : Le multinaturalisme. Mélanges à Catherine Larrère. Editions Wildproject, Marseille : 54-66.

- 250. BLANDIN, P., 2013. La biodiversité, entre science, éthique et politique. In : La biodiversité. DocSciences, n°16-NOV. 2013 : 2-9.

La Grande Galerie de l’Evolution

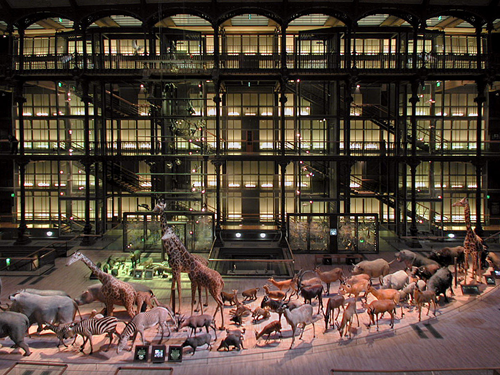

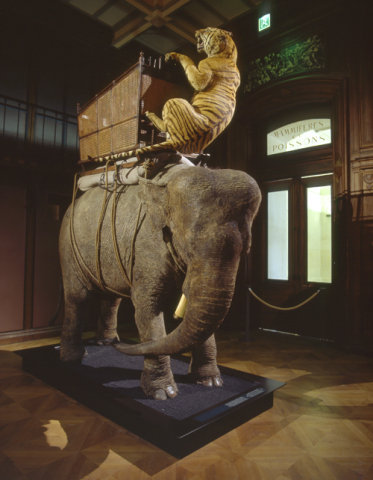

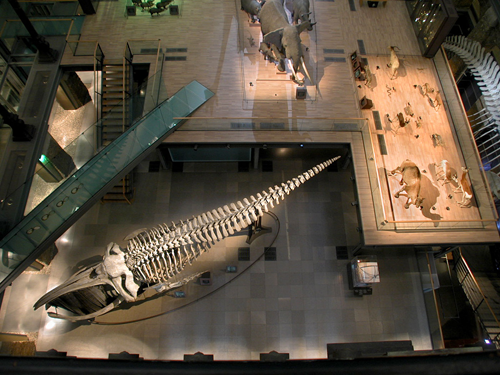

[dropcap]J[/dropcap]’ai été nommé au Muséum en 1988. Il se trouve que c’est l’année où la décision fut prise, par le Président de la République, de lancer la rénovation de la Galerie de Zoologie. Le magnifique bâtiment, qui abritait les collections de Zoologie, était fermé au public depuis plus de 20 ans, mais les scientifiques du Muséum avaient bien avant engagé des réflexions sur sa rénovation, en particulier en 1976, sous la responsabilité de Francis Petter, du Laboratoire Mammifères et Oiseaux. En 1984, un groupe animé par Alain Foucault, du Laboratoire de Géologie avait proposé des orientations pour la politique d’action culturelle et muséologique du Muséum, qui ont inspiré un texte d’orientation, élaboré en 1986 en vue de la création d’une « Galerie de l’Evolution ». Sur cette base fut établi en 1987 le dossier permettant de lancer un concours de concepteurs. Il fut remporté par les architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro, assistés du scénographe et cinéaste René Allio.

Fin 1988, le Muséum avait constitué une « Cellule de préfiguration », dirigée par Michel Van Praët. L’un des thèmes prévus dans le synopsis de la Galerie de l’Evolution était intitulé « Les relations Homme-Nature ». Il avait donné lieu à de nombreux travaux préliminaires, mais rien n’était réellement arrêté. Début 1989, le Directeur du Muséum, le Professeur Philippe Taquet, me demanda d’animer le commissariat scientifique de ce thème, afin d’élaborer un synopsis définitif. Etre ainsi invité à contribuer à la conception de ce thème, au sein de la Galerie de l’Evolution, c’était vraiment une chance exceptionnelle !

Une équipe pluridisciplinaire fut constituée, comprenant des écologues et des représentants des sciences humaines : Claudine Friedberg, anthropologue du Laboratoire Ethobiologie-Biogéographie, Geneviève Humbert, juriste de l’environnement, Laboratoire d’Écologie Générale, et Jean Servan, écologue du laboratoire des Systèmes Naturels et Modifiés. Au titre de la Cellule de Préfiguration, Fabienne Galangau était la muséologue chargée du thème, avec l’appui de Jacques Maigret, spécialiste de biologie marine, et de Francis Petter.

Notre travail s’est appuyé sur la consultation initiale d’une trentaine de personnalités extérieures, et il a bénéficié de l’expertise d’un très grand nombre de scientifiques sollicités sur des points précis. Au cours de nos nombreuses discussions, c’est Michel Van Praët qui introduisit l’expression « l’homme facteur d’évolution », qui allait devenir le titre définitif de « l’Acte 3 » de l’exposition. Un premier synopsis fut produit à la fin de 1989, qui inspira un exposé présenté lors d’un Colloque international organisé fin 1990 (Publication 111). Le synopsis définitif fut rendu en 1991. Avec Fabienne Galangau, j’ai relaté l’histoire de la genèse de cet acte, dans un chapitre d’un livre dirigé par Jacqueline Eidelman et Michel Van Praët, consacré à une analyse de la conception de la Grande Galerie de l’Evolution (Publication 165).

Le défi à relever était clair. Il ne fallait pas faire une exposition «environnementaliste », inventoriant les agressions actuelles à la nature, ni céder à la tentation de tenir un propos culpabilisant. Il s’agissait de montrer par quels processus l’Homme en est venu à influencer l’évolution du monde vivant, et à faire réfléchir les visiteurs sur nos choix pour l’avenir.

L’Acte 3 a été organisé à partir d’une idée simple. Depuis en gros 10 000 ans, les humains transforment la nature, et par conséquent modifient les environnements où évoluent les espèces. Ils interviennent sur la dynamique des populations de certaines espèces exploitées, domestiquent des espèces en sélectionnant des variétés nouvelles, transfèrent volontairement ou non, d’un continent à un autre, ou dans des îles, des espèces qui peuvent profondément modifier les systèmes écologiques où elles s’installent ; ils aménagent les territoires, modifiant et réorganisant les écosystèmes ; ils répandent des polluants. Les systèmes écologiques étant ainsi transformés, souvent profondément, les espèces se trouvent soumises à de nouvelles conditions de sélection, susceptibles de les faire évoluer.

La notion de « biodiversité », lancée par l’ouvrage de Wilson & Peter paru en 1988, fut prise en compte dès 1989 dans l’Acte 3, pour en expliciter la définition et soulever la question de son devenir. Dans une présentation des réflexions sous-tendant notre conception muséologique, faite en 1991 devant le Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, je concluais que notre objectif était de faire comprendre que « la bio-diversité, produit de l’évolution est déjà, et désormais sera totalement le produit de la co-évolution homme-nature », chaque citoyen ayant alors à réfléchir au type d’évolution qu’il désire (Publication 112).

Initialement, l’inauguration de la Galerie de l’Évolution était prévue en 1993, à l’occasion du bicentenaire de la création du Muséum d’Histoire Naturelle par décret de la Convention. Diverses causes provoquèrent des retards, entre autres des difficultés soulevées par le Comité scientifique chargé de donner son avis sur le contenu de l’exposition : la conception de l’Acte 2, où devaient être présentés les mécanismes de l’évolution, était radicalement remise en cause. Un groupe de travail dut élaborer, en six mois, un nouveau contenu, alors que le chantier avançait sur la base du projet antérieur (d’où certaines incohérences dans l’emplacement de certains dispositifs…).

Début 1994, le Directeur du Muséum, le Professeur Jacques Fabriès, me demanda de prendre la direction de la Galerie, avec pour mission d’assurer son lancement et sa mise en exploitation. Pour autant, il n’était pas question que je quitte la direction du laboratoire d’Écologie générale, situé à Brunoy (Essonne).

Diriger un laboratoire de recherche, cela oblige certes à se familiariser avec des tâches administratives auxquelles l’Université ne prépare pas. Toutefois, le développement des activités scientifiques en constitue l’objectif central. Bien peu à voir, de ce fait, avec le pilotage de la Galerie. C’était un nouveau métier car, constituée comme service commun du Muséum, la Grande Galerie de l’Évolution avait les missions suivantes:

- l’accueil des publics dans des expositions permanentes et temporaires;

- la sécurité des biens et des personnes ;

- la maintenance d’un bâtiment sophistiqué sous pilotage informatisé, y compris la zoothèque souterraine ;

- la gestion administrative, dont celle des recettes (billetterie, boutique, locations d’espaces …) et celle des personnels rémunérés sur fonds propres ;

la conservation des collections exposées et la préparation de spécimens pour de nouvelles expositions (ateliers de taxidermie) - la maintenance et l’amélioration de l’exposition permanente ;